Por Silvia Núñez Hernández

Cuando un gobierno decide convertir a su propia población joven en objetivo político, deja de ser un gobierno y se transforma en un aparato de castigo, un mecanismo de persecución institucional que ya no se molesta en ocultar su desprecio por la ciudadanía. Eso fue lo que quedó exhibido con la operación Alcalde Luján: un acto de poder desnudo, torcido, agresivo y profundamente autoritario en el que la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía y la estructura administrativa federal actuaron con una sincronía tan precisa que nadie en su sano juicio podría creer que se trató de una simple reacción emocional ante una marcha. Esto fue premeditado, diseñado para destruir y ejecutado con la frialdad de quien sabe que tiene todo el aparato estatal a su disposición para arruinar la vida de un joven.

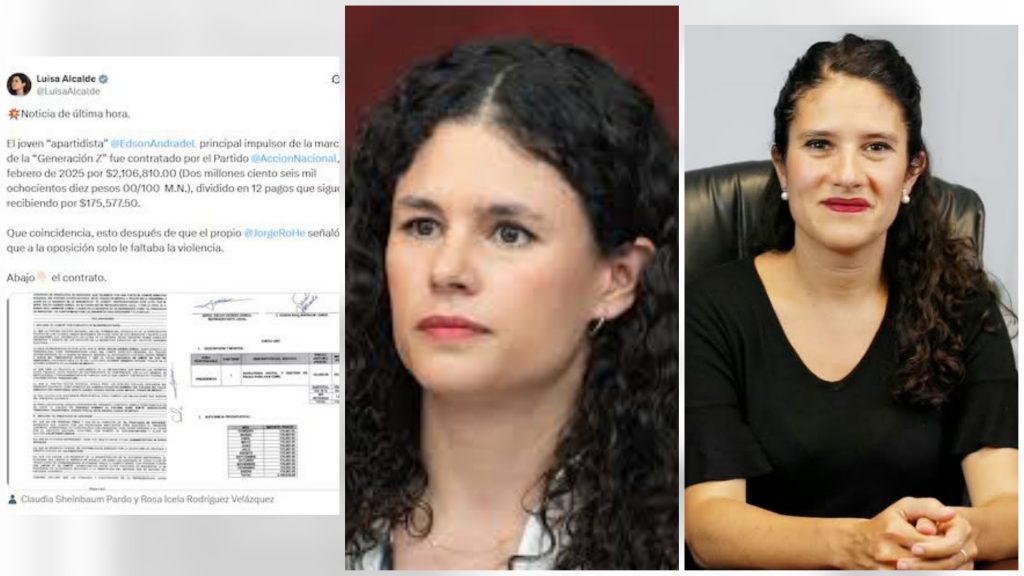

Porque lo que hizo Luisa María Alcalde no tiene otro nombre que persecución. No se trató de señalar un hecho, ni de responder a una crítica, ni de aclarar una postura. Se trató de exhibir información protegida por múltiples leyes federales, datos personales, fiscales, electorales y contractuales que únicamente existen dentro de bases gubernamentales. Para que esa información apareciera en sus manos se tuvo que abrir un expediente, se tuvo que extraer un documento, se tuvo que violar la reserva fiscal, se tuvo que vulnerar la protección de datos personales, se tuvo que manipular un archivo interno. Es decir, se tuvo que cometer delito tras delito hasta que alguien, desde adentro, puso ese material en la bandeja de quien hoy dirige la política interior del país.

Pero la vileza no termina en la obtención ilegal de información. El punto de quiebre es lo que vino después: usar esa información para castigar, para estigmatizar, para marcar a un joven como enemigo público, para incitar al linchamiento digital, para abrir la puerta del odio hacia una persona cuyo único acto fue organizar, convocar y marchar. No fue ingenuo. No fue accidental. Fue un mensaje: “Esto le pasa a quien tiene la osadía de liderar una movilización que no controlamos.”

Y mientras eso ocurría en tiempo real, en otra oficina del Estado, la hermana de Luisa, desde la Fiscalía, hacía lo propio: integrar carpetas, detener estudiantes, criminalizar a muchachos que apenas están entrando a la adultez y que ya se dieron cuenta de que el gobierno no solo les falló, sino que los considera una amenaza. ¿Coincidencia? Por favor. México no produce coincidencias de este calibre. Produce instrucciones. Produce operaciones. Produce gobiernos que castigan la protesta porque no saben gobernar sin miedo.

Resulta grotesco que la presidenta pretenda que esto pase como “transparencia”, como “contexto”, como “información útil”. No. Lo que hicieron es lo que hacen los regímenes de control: convertir datos privados en armas públicas. Y no es retórica. No es exageración. Es la realidad brutal de un país donde publicar la clave de elector y el RFC de un joven no solo lo expone al escarnio y a la persecución, sino que lo pone en riesgo físico. Porque siempre hay algún fanático, algún operador, algún golpeador que interpreta esos actos como una señal de permiso, como la luz verde para actuar.

En un país donde la violencia es cotidiana, donde los ataques políticos se disfrazan de accidentes, donde las agresiones se justifican con narrativas absurdas, exhibir así a un joven es equivalente a señalarlo con un reflector en un campo oscuro lleno de depredadores. Y lo más enfermizo de todo es que la autoridad lo sabe. Lo sabe la secretaria. Lo sabe la fiscal. Lo sabe la presidenta. Y aun así procedieron. Esa es la profundidad del desprecio que sienten por la ciudadanía.

Lo que más debe alertar a México no es solo la violación a la ley, que ya es por sí misma escandalosa. Lo que debe ponernos en alarma total es la normalización del uso del aparato estatal para perseguir a quienes disienten. Cuando el Estado decide que la protesta es un riesgo, que la juventud es una amenaza, que la inconformidad es un delito, entonces ya no estamos hablando de política pública, sino de represión estructural. La marcha del 15 de noviembre fue el detonante porque la juventud demostró algo que al poder le aterra: que no necesita partidos, ni liderazgos tradicionales, ni operadores, ni dádivas para organizarse. Salieron miles, convocados por otros jóvenes que crecieron viendo cómo el país se hundía mientras las élites políticas se reparten cargos, presupuestos y privilegios. Esa independencia es insoportable para un régimen que solo sabe operar por control vertical.

La reacción fue desproporcionada porque el miedo del gobierno es desproporcionado. No temen al PAN, ni a la oposición tradicional, ni a los dinosaurios reciclados que deambulan por la política mexicana. Temen a una generación que ya no se cree nada, que no perdona, que no negocia dignidad, que no trabaja para estructuras partidistas y que no vive obsesionada con respetar las formas que durante décadas sirvieron para encubrir abusos. Temen a jóvenes que no se someten.

Por eso la operación Alcalde Luján es tan grave: porque no solo busca destruir a un joven, sino enviar un mensaje a toda una generación: “Si se atreven a desafiarme, los aplasto con el Estado.” Ese es el subtexto. Ese es el verdadero objetivo. Ese es el motivo por el que utilizaron datos protegidos, por el que la Fiscalía se movilizó, por el que la narrativa oficial se ajustó en cuestión de horas. El mensaje fue tan rápido como violento: “Podemos hacerlo, y lo vamos a seguir haciendo.”

El Estado que debería proteger a los ciudadanos eligió perseguirlos. La autoridad que debería resguardar la privacidad eligió exponerla. La Fiscalía que debería buscar justicia eligió fabricar enemigos. Y la presidenta que debería poner límites eligió guardar silencio. Esa estructura, ese silencio, esa sincronía son los elementos que definen a los gobiernos que ya dieron la vuelta completa hacia el autoritarismo.

Esto es lo que hay: un gobierno que convirtió la información de los ciudadanos en munición. Un gobierno que cree que marchar es un acto de traición. Un gobierno que ha decidido que la juventud que piensa por sí misma debe ser corregida a través del miedo. Un gobierno que se ha acostumbrado tanto a la impunidad que ya ni siquiera finge preocupación por las consecuencias de sus actos.

No sé qué más evidencia necesita este país para aceptar lo evidente: cuando un gobierno se dedica a perseguir jóvenes, es porque ya no le queda ninguna autoridad moral ni política para gobernar. Y cuando un régimen se siente amenazado por muchachos de veinte años con cartulinas y consignas, es porque ese régimen ya se sabe débil, hueco y sostenido únicamente por su capacidad de intimidar.

La operación Alcalde Luján no se va a olvidar. Porque en México, el miedo puede durar, pero la memoria también.